28/06/2019

« Haro sur les intermédiaires, accusés de se servir copieusement sans grande justification ! Pour s’en passer, les réseaux directs entre agriculteurs et consommateurs se multiplient. Une véritable révolution.

Les pommes et les fraises viennent de chez Bruno Renou, dans le Tarn-et-Garonne, les œufs sont fournis par Clémentine Révolu, de l’Ariège, la viande bovine est issue de la ferme d’Eric Amadieu, dans le Lot… A Portet-sur-Garonne, près de Toulouse, le magasin Frais d’ici n’affiche pas des promotions tapageuses sur ses façades, mais la photo de ses fournisseurs, des producteurs à 70% installés dans la région. Pour autant, les prix de ce petit marché spécialisé dans le frais n’ont rien à envier au Carrefour du coin. Ici, la pomme fuji est à 1,20 euro le kilo, contre 1,24 euro la gala chez Carrefour. Les kiwis qui n’ont parcouru que 30 kilomètres sont à 38 centimes pièce, contre 40 centimes le kiwi de Nouvelle-Zélande de la grande surface. Et quatre tranches de jambon en provenance d’Auch sont à 5,20 euros, quand la même barquette est à 5,60 euros dans l’hypermarché voisin.

Dans cette petite enseigne du géant coopératif InVivo (Gamm Vert, Jardiland…), qui compte onze points de vente en France, on essaie de ménager aussi bien le porte-monnaie du consommateur que le revenu du paysan. La méthode : le circuit court, un nouveau mode de commercialisation qui consiste à réduire au minimum voire à zéro le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le distributeur. Et, de préférence, à se fournir à proximité. Cela tombe bien, les Français plébiscitent le made in local, plus encore que le bio. Pour 91% d’entre eux, selon l’Observatoire Cetelem de la consommation, il est synonyme de qualité. Les commerçants surfent sur la vague. En 2013, d’après une étude de l’Inra (Institut national de la recherche agronomique), les circuits courts représentaient 10% des achats alimentaires. «Aujourd’hui, on tourne plutôt autour de 15%», souligne Yuna Chiffoleau, sociologue et agronome qui a piloté cette étude.

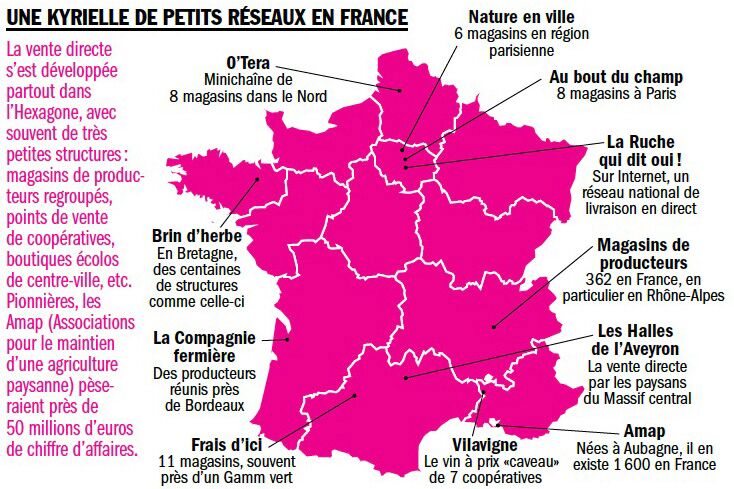

Différents circuits ont émergé depuis l’époque des Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), avec leurs paniers de navets et de topinambours livrés aux urbains. Il y a désormais le petit magasin pour bobos avec ses carottes terreuses hors de prix, le site Internet La Ruche qui dit oui !. La filière se structure aussi autour de nouveaux acteurs comme Frais d’ici, O’Tera, Prise Direct’. Et surtout du poids lourd Grand Frais, fondé il y a vingt-sept ans sur le modèle de la halle de marché.

Grand Frais, un pionnier à l’organisation bien rodée

C’est le Lyonnais Denis Dumont qui a eu l’idée, en 1992, de réunir dans une même halle de 1.000 mètres carrés les quatre métiers du frais : les primeurs, la boucherie tenue par des professionnels indépendants, la poissonnerie avec une large gamme de produits conditionnés sous vide, et enfin, sur la plupart des sites, une boulangerie. La promesse : un large choix et des prix compétitifs liés à un approvisionnement régional. Ajoutez à cela une dose de marketing : Grand Frais, copié par d’autres enseignes, a été le premier à équiper ses étals d’un nébuliseur qui asperge les légumes de fines gouttelettes d’eau, comme un brouillard, censé préserver plus longtemps leur fraîcheur. «Non seulement l’offre de produits est très large, mais il y a aussi plusieurs choix de maturité ; cela conforte leur légitimité», analyse le spécialiste de la distribution Olivier Dauvers, tout en pointant des produits de qualité, mais pas exceptionnels.

Quoi qu’il en soit, l’année dernière, Grand Frais (220 magasins en France et un chiffre d’affaires estimé à 1,5 milliard d’euros) figurait en tête du classement du cabinet OC & C des enseignes préférées des Français, devant Decathlon et Picard. Très secret sur son organisation – le fondateur n’a jamais accordé d’interview et a cédé la majorité du capital au fonds Ardian en 2017 –, Grand Frais n’est pas bavard sur ses circuits d’approvisionnement. Une certitude, son modèle de GIE (groupement d’intérêt économique) est très décentralisé et permet, avec des circuits courts, d’afficher des prix très compétitifs. Courts, mais pas forcément locaux. Selon nos informations, 500 partenariats ont été noués avec des agriculteurs qui peuvent approvisionner rapidement les magasins. Ce qui n’empêche pas l’enseigne de proposer des tomates marocaines ou des fraises gariguette dès mars, ou encore de pratiquer régulièrement des promotions, comme les supermarchés.

O’Tera mise à fond sur le local et la transparence

Chez O’Tera, la promesse est plus exigeante : deux tiers des articles proviennent du circuit court. A l’origine, cette enseigne (huit magasins à ce jour) fondée par Matthieu Leclercq, ancien dirigeant de Decathlon, se voulait le pendant français de Wilson’s Farm, dans le Kentucky, qui installe des magasins de produits frais en plein cœur d’une ferme. Mais le code de l’urbanisme interdit qu’un magasin de plus de 300 mètres carrés soit installé sur une zone agricole. «A la manière de Decathlon, nous sommes des spécialistes qui savent sélectionner leurs produits», explique le directeur général, Guillaume Steffe, qui privilégie la proximité. A Villeneuve-d’Ascq (59), par exemple, le poireau a parcouru 17 kilomètres avant d’arriver en magasin, le jambon blanc, 48, les pommes, 28.

Autre conséquence, une offre beaucoup plus resserrée. Alors qu’un magasin de 1.000 mètres carrés dispose en moyenne de 5.000 références, 400 sont proposées ici. O’Tera ne propose ainsi qu’une seule variété de cuisse de poulet, de tomate ou marque de maroilles. «Nos clients ont confiance, ils savent que nous avons passé du temps à leur trouver le meilleur produit», justifie Guillaume Steffe. Dans les rayons, une ardoise explique pourquoi le jambon est grisâtre : contrairement à celui des grandes marques, il n’est pas traité avec du nitrite, qui lui donne sa couleur rose. Il y a deux ans, O’Tera a vu arriver Grand Frais à 500 mètres de son magasin de Villeneuve-d’Ascq. «On avait peur de perdre 10% de notre chiffre d’affaires de 16 millions d’euros, raconte le directeur, Aurélien Legghe. Finalement, il n’a baissé que de 0,9% sur l’année. C’est parce qu’on a accentué à fond notre différenciation.»

Côté agriculteurs, ce modèle implique qu’ils revoient leur organisation. «En circuit court, je dois gérer les stocks, ce qui est un investissement en matière de temps, mais j’y gagne en écoute, explique Frédéric Marafin, qui vend à O’Tera des carottes et des oignons rouges depuis 2011. Avec O’Tera, on n’a qu’un seul interlocuteur, qui dialogue et négocie en fonction des conditions climatiques. C’est plus facile qu’avec un grossiste qui ne s’intéresse qu’au prix.» En magasin, O’Tera joue la transparence sur les étiquettes. Un kilo de pommes elstar est vendu 1,95 euro, dont 1,30 (66,5%) va au producteur et 0,54 au magasin (28%). Reste 0,11 de TVA (5,5%). «Nous achetons les produits des agriculteurs environ 25% plus cher que les grossistes, tout en restant compétitifs», indique Guillaume Steffe. Les profits ? «On a besoin d’être rentables, mais ce n’est pas notre moteur principal. Nous ne cherchons pas à être des mercenaires», explique le patron, en phase avec la volonté de la loi Pacte d’élargir l’objet social des entreprises.

- 70% de produits d’origine locale dans le magasin O’Tera du Villeneuve-d’Ascq

- Yaourts aux fruits : Cultivés à 26 km. Prix payé au producteur : 1,25 €/kg. Prix de vente : 1,95 €/kg. Poireaux : Fabriqués à 47 km. Prix payé au producteur : 0,39 € l’unité. Prix de vente : 0,60 € l’unité. Steaks hachés : Boeuf élevé à 39 km. Prix payé au producteur : 2,30 € les 2. Prix de vente : 3,10 € les 2. Oranges à jus : Cultivées en Espagne. Prix payé au producteur : 0,82 €/kg. Prix de vente : 1,70 €/kg. Pommes de terre : Cultivées à 15 km. Prix payé au producteur : 0,60 €/kg. Prix de vente : 0,90 €/kg. Pommes : Cultivés à 28 km. Prix payé au producteur : 1,30 €/kg. Prix de vente : 1,95 €/kg. Carottes : Cultivées à 6 km. Prix payé au producteur : 0,70 €/kg. Prix de vente : 1 €/kg. Navets : Cultivés à 17 km. Prix payé au producteur : 1 €/kg. Prix de vente : 1,50 €/kg

Des corners Frais d’ici chez Gamm Vert

Le mouvement coopératif agricole n’est pas en reste. On l’a vu avec Frais d’ici, qui se développe adossé à Gamm Vert. «On cherchait une activité désaisonnalisée pour faire venir des clients dans nos jardineries hors saison», explique Frédéric Guyot, le directeur général adjoint d’InVivo. Un corner de produits frais dans les jardineries permet aux adhérents de la coopérative la vente en direct. Les magasins Gamm vert, eux, gagnent en fréquentation puisque les clients fidèles de Frais d’ici reviennent en moyenne 25 fois par an. Depuis, l’enseigne s’est développée à la fois dans les jardineries et indépendamment. Chez Unéal, la première coopérative agricole du Nord, la création de l’enseigne Prise Direct’ vise, elle, à mieux rémunérer les agriculteurs, tout en affichant des prix inférieurs de 15% à ceux d’un marché traditionnel. «Avec l’incertitude des cours, ils viennent nous voir parce qu’on leur garantit une partie de leurs revenus, explique son directeur, Patrick Blanchet. Quand la grande distribution fait du circuit court, l’agriculteur n’est pas forcément gagnant.»

Les supermarchés s’y mettent aussi

Chez les champions du supermarché, le succès de la marque C’est qui le patron ?! et sa promesse d’une juste rémunération du producteur de lait a toutefois marqué les esprits. Chez Carrefour, au-delà du revenu versé, c’est l’argument de la proximité qui est désormais mis en avant. Alexandre Bompard, le P-DG, a pris l’engagement que, d’ici la fin de l’année, 95% des fruits et légumes vendus dans ses magasins hexagonaux auront poussé en France, soit un investissement promis de 50 millions dans l’agriculture. «C’est stratégique pour nous, confirme Benoît Soury, directeur du marché bio chez Carrefour. Le message est parfois compliqué à faire passer, mais le développement de filières agricoles témoigne d’un engagement fort.»

Même état d’esprit chez Lidl, qui a lancé une campagne de communication mettant en avant que presque toute la viande de porc (du moins en frais) vendue est d’origine française. Sur les affiches, on peut lire que «Lidl soutient les agriculteurs français», une promesse apparemment chère à Michel Biero, directeur exécutif des achats en France, dont les beaux-parents sont paysans. Comme preuve de son engagement pour la filière, il met en avant les contrats tripartites qu’il noue avec les éleveurs et les industriels, qui représentent 20% du porc, du bœuf et du lait vendus. Ces contrats tiennent compte du prix de production. Le porc est ainsi acheté par l’enseigne 40 centimes de plus au kilo que précédemment, et le lait 375 euros les 1000 litres alors que la moyenne du prix d’achat des quinze dernières années est de 326 euros. «Nous ne sommes pas des philanthropes, explique le directeur des achats. Nos partenaires sont nos meilleurs ambassadeurs», ajoute-t-il. Un gros changement par rapport à l’époque où un Lidl avait été saccagé lors d’une manifestation d’agriculteurs à Quimper. »

Nicolas SCHEFFER